常玉是一個「懷鄉」的藝術家。我在他的盆花中看見他的夢。我覺得能夠從那裡一直追溯到他的童年與故鄉。那裡捕捉著了一種悠長的鄉思。並不是「鄉愁」,並不「愁」,並非心碎腸斷的不堪,但是纏綿、沾滯、揮擺不去。

——江萌

來信約我為常玉撰文,對我是個難題。

常玉我認識,但不熟。覺得他是個四川才子型的藝術家,逍遙樂天,和我脾性有些距離,始終沒有深談過。在他逝世前不久,聽他說:「畫了四五十年畫,現在才懂得怎麼畫了。」似乎頗有大悟,追問究竟悟的是什麼,他則又含糊其辭,想來是不甚容易說得明白的。

我以為要介紹一個藝術家,大概有兩種辦法。一是分析。既是分析,便須客觀。根據豐富資料,分析其生活與工作,找出他思想成長的背景和作品發展的過程。我既然沒有什麼資料,當然無法這樣做。一是欣賞。欣賞則須同情地去體味,深入地去了解藝術家的創作心理。我對他的為人、創造的動機和理想都陌生,看他的畫每覺隔著一層,所以也不好這樣做。這裡只能雜亂地談談自己的感想。

說看他的畫覺得隔著一層,並不是對他的畫的批評,或者否定,這完全出於個人的直覺的喜好。一個人的喜好是有局限的。以中國詩為例吧,愛李的往往不愛杜,愛杜的往往不愛李。不愛另一家,並不是說另一家次一等,而是說不全吻合自己的性情、機趣。

一定要我談談對他的畫的感受,那麼我自覺比較能夠了解他所畫的盆花。這一類畫很叫我想起紅樓夢裡眾姊妹詩社的詠詩來。第一次作社是詠白海棠,用「盆」、「魂」、「痕」、「昏」四個字為韻。就這四個字就很足以描寫常玉的盆花情調。那裡很多詩句都可以引來作常玉盆花的注腳,像:

胭脂洗出秋階影,冰雪招來露砌魂。

偷來梨蕊三分白,借得梅花一縷魂。

我想常玉很可能是個紅樓夢迷。這情調我可以「了解」,卻也並非我所「偏愛」。一種淒婉寂寥、冷冷清清、淡淡的苦味,我覺得看了就有些憂鬱、消沉、神經質地病懨懨起來。至於他所畫的茫茫大地上奔馳著小得像螞蟻一樣的野獸,大概是蜉蝣天地、滄海一粟的意味吧。至於他畫的很多裸女,是我所不懂得的一類。

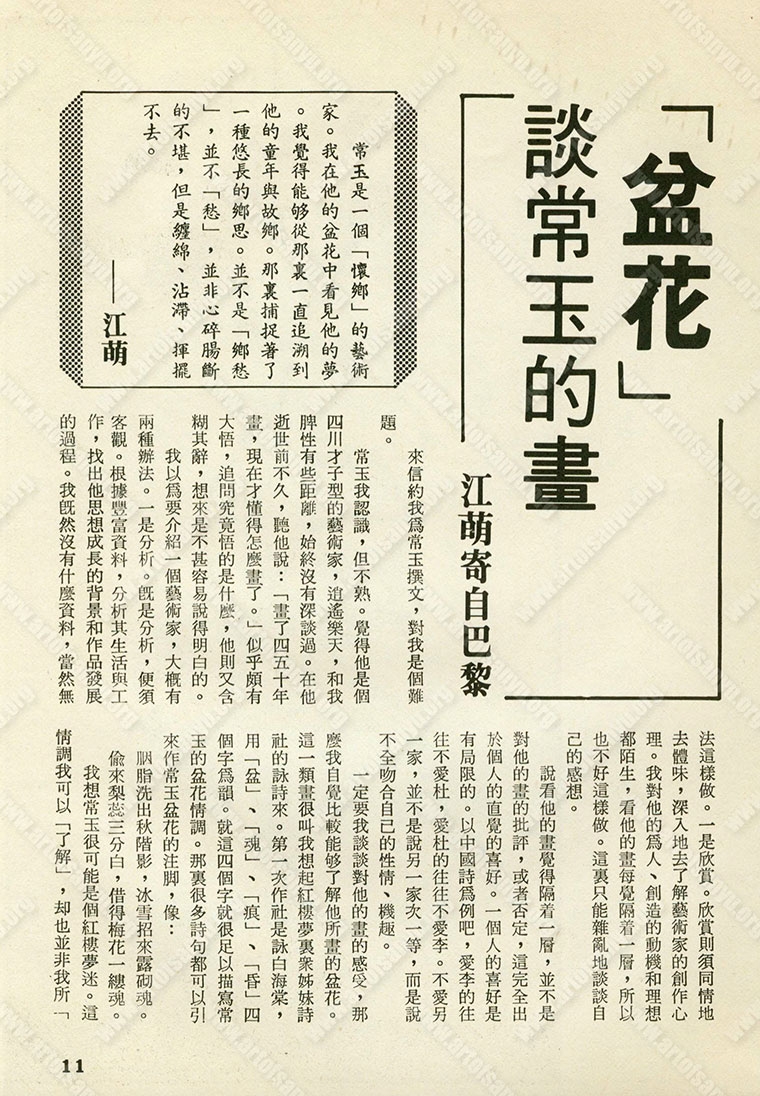

從技巧方面說,他用的是油畫顏料、畫刷和畫布,採用了西方現代繪畫某些手法,在繪畫性上,則是中國畫的特點佔著優勢:畫面形式常用立軸條幅的比例;在構圖上,一片平塗的背景,集中一個主題在畫的中央;色彩不多,力求簡淨素淡;枝葉疏疏落落,著重於線條的配搭和節奏;空間的感覺是用背景的空濶襯托出來,而不強調主題本身的立體感;取消光影明暗的問題……這許多特點造成的意境是很中國風的。在他的盆花中,我覺得表現得最充分。和傳統的盆景花卉之不同,可以這樣說,因為他應用的工具不同,丟開了水墨的效果,而利用油彩的效果。在這一點上,頗接近中國建築上以油彩顏料製作的裝飾畫,漆器上的裝飾畫,因此他的畫多少帶著一點民間味,但是又著意地把色彩和線條加以提升,色彩單純化,線條拉長、凝鍊,排除裝飾彩繪的豔麗繁複,給予一種典雅、矜持。不說是「書卷氣」,可以說是「書齋味」吧。

這一種中國花卉的再造,有其成功之處,但就我個人感覺,總嫌「造作和太雅」。我覺得那是一個關閉的世界、雅緻的世界,缺少新鮮而實在的生活氣息。「雅緻」並不一定是缺點,宋畫的一些小冊葉可說極精雅,但也吸引我。「造作」也不一定是缺點,畢卡索的畫能說不造作嗎?而我能同情那造作。我對常玉的「造作和雅致」有著隔膜,是為什麼?我疑心那是因為我們同屬於一個時代,我對同時代的人的畫有一種特殊期待所造成的。

有人或者要說這「造作和太雅」是來自缺乏生活的土壤,因為流浪在異地太久了。這話不錯,但是也不完全對。我略略知道臺灣文藝界很熱烈地談論鄉土文學、鄉土藝術的問題。這是很好的現象,特別是為要糾正一種崇外的傾向。但是如果以為只有在鄉土才可以產生文藝,則又是偏激的意見。且不談文學史上許多人物在流放中、在遠遊中、在客居中寫出一生最重要的作品,我們只看現代美術史吧,梵谷、高更、康丁斯基、畢卡索、米羅、夏卡爾……不都是離開了本土完成他們的工作的麼?有的是受了異地陽光風物的吸引,有的是著意追求另一種原始樸質的生活氣息,有的在異地得以自由地擴展想像力與表現力,有的在異地追憶本土和童年。

「懷土文藝」和「鄉土文藝」,雖然同樣描寫故鄉,究竟不同,固不能以同一種心情去欣賞,同一個標準去衡量。「鄉土文藝」的創作者浸浴在本土的空氣、陽光、泥土、山水、人物、言語……中。「懷鄉藝術」的創作者把記憶裡的故鄉加以日夕咀嚼玩味,把童年的一切汲起來,當然有許多事物已經走了樣,變了質,但可能化為更奇突的形象,醞釀成更精醇的氛味。這藝術不可能是寫實的,只能是幻想的、浪漫的、超現實的。夏卡爾筆下走了樣的、變質的俄羅斯不是更有一種詭譎怪異動人的魅力麼?

我以為就是從事「鄉土文藝」的人,也應該離開鄉土遠遊一次,因為有了和異地的陽光、大地、人民作了比較,會更深切地懂得鄉土的特殊面貌。

無疑,常玉是一個「懷鄉」的藝術家。我在他的盆花中看見他的夢。我覺得能夠從那裡一直追溯到他的童年與故鄉。雖然我說也並不「偏愛」他的盆花,但那裡捕捉著了一種悠長的鄉思是必須承認的。並不是「鄉愁」,並不「愁」,並非心碎腸斷的不堪,但是纏綿、沾滯、揮擺不去。

紅樓夢第五十回,詩社即景聯句,香菱有:

匝地惜瓊瑤,有意榮枯草。

「有意」一詞用得很好,在這裡很可以借來說明我的意思。常玉的盆花卻似乎做到這一點,那些花草都恍然「有意」。

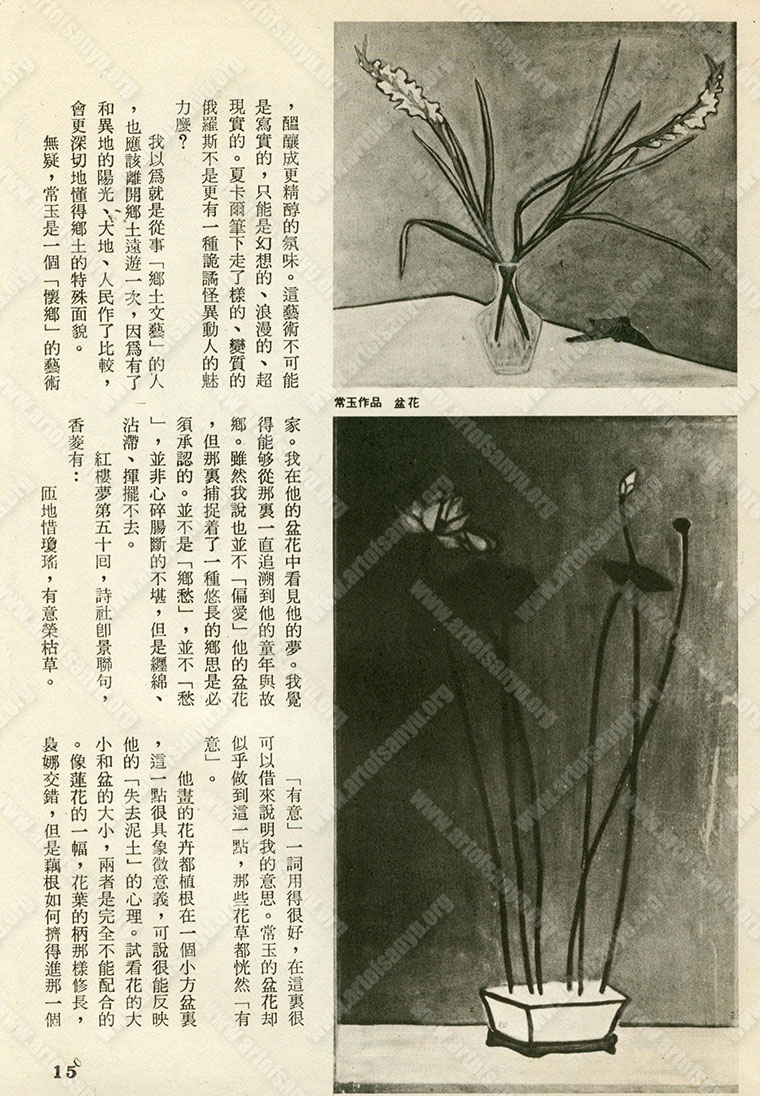

他畫的花卉都植根在一個小方盆裡,這一點很具象徵意義,可說很能反映他的「失去泥土」的心理。試看花的大小和盆的大小,兩者是完全不能配合約。像蓮花的一幅,花葉的柄那樣修長,裊娜交錯,但是藕根如何擠得進那一個小小的淺盆?就繪畫表現上說,似乎也就該如此,只能是如此。有了這樣的小方盆的約束、緊縮,而逼出「盆」、「魂」、「痕」、「昏」的戰慄的情調來。倒是我們不能想像把盆改畫為正確的大小,更不能想像他把花畫在泥土地上。

這樣受了約束的植物的生命可以說也反映古代封建社會對於人,特別是女子的約束。纏了足的花,「碾冰的土玉為盆」的女兒,都曾是常玉幼時的侶伴。飄泊在異域數十年的常玉終於提煉出這樣的形象來,應不是偶然的。

在以獸群為題的畫上,泥土不是太少,而是太多了。大地變得太大,浩浩茫茫,遼濶得冷漠、單調、怪異、敵意。是一種邊塞、漠北、異域,不可名的「他鄉」。這裡沒有茂林、花朵,只有無根的獸類,似乎已經迷失,在惶惶中躑躅和奔走。

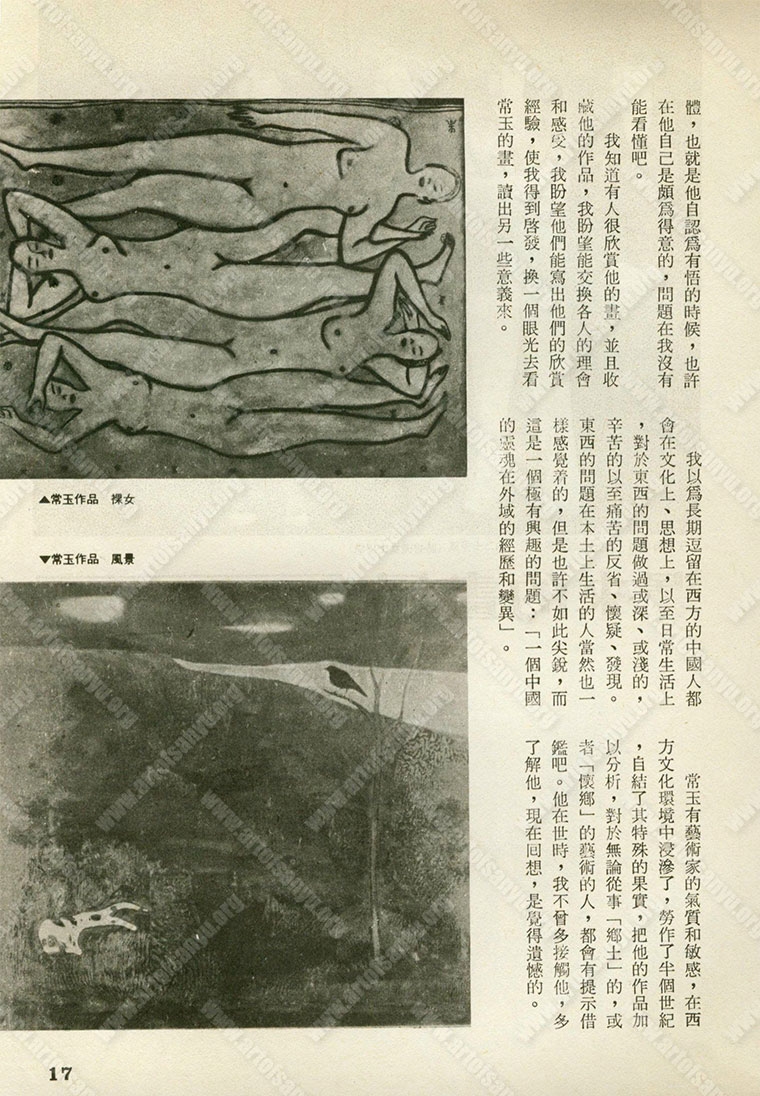

至於人的形象,那些裸女,是我所看不懂的,她們屬於怎樣一種美?具有怎樣一種誘惑?暗示什麼?憧憬什麼?向我們期待什麼?給予我們什麼?我說不出來。如果說盆花「有意」,有一定內容,則這些裸女似乎無意、空虛。似乎他還沒能把他心目裡的人的形象完全凝聚、確定。但是他在晚期畫了不少人體,也就是他自認為有悟的時候,也許在他自己是頗為得意的,問題在我沒有能看懂吧。

我知道有人很欣賞他的中畫,並月收藏他的作品,我盼望能交換各人的理會和感受,我盼望他們能寫出他們的欣賞經驗,使我得到啟發,換一個眼光去看常玉的畫,讀出另一些意義來。

我以為長期逗留在西方的中國人都會在文化上、思想上,以至日常生活上,對於東西的問題做過或深、或淺的,辛苦的以至痛苦的反省、懷疑、發現。東西的問題在本土上生活的人當然也一樣感覺著的,但是也許不如此尖銳,而這是一個極有興趣的問題:「一個中國的靈魂在外域的經歷和變異」。

常玉有藝術家的氣質和敏感,在西方文化環境中浸滲了,勞作了半個世紀,自結了其特殊的果實,把他的作品加以分析,對於無論從事「鄉土」的,或者「懷鄉」的藝術的人,都會有提示借鑑吧。他在世時,我不曾多接觸他,多了解他,現在回想,是覺得遺憾的。