您不曾見過他,但這並不影響您對他才賦的確認......他無比的才賦......

本文為一封文辭簡潔而動人的長信,是旅法藝術家——常玉(一九〇〇~一九六六)生前的好友寄給筆者的。艾爾貝.達昂(Albert Dahan)於二次大戰後任職「法國晚報」(France Soir)記者。剛好報社向常玉訂購其發明的「乒乓網球」;也就因為這個機會,促成了這段不平凡的中法友誼。

筆者自今年春天即開始搜集有關常玉生平與藝術的資料。幸好法籍友人——米謝.阿拔赫(Michel Habart)擁有數百張常玉卅年代的水彩及素描。給予筆者工作的起步有莫大的助力。由阿拔赫先生提供的線索,筆者於九月間與現居法國南部的達昂先生取得聯絡。巴黎與瓦洛里斯之間的長途電話,我們聊了近半個鐘頭。其中最令筆者難以忘懷的一句話是:「每次提起常玉,就不禁地使我落淚!」

這封長信是以回憶方式陸續湧現的。但其中也證實了不少席德進先生在雄獅美術第三期的撰文(民國六十五年五月號。)譬如常玉本人辦的最後個展是在好友勒維(Lévy)的姊妹家中舉行的(勒維是法國境內猶太後裔的通姓)。還有,常玉是位美食家等等……。這都還在其次,最重要的是這封信隱約地透露鮮為人知的常玉真正個性。

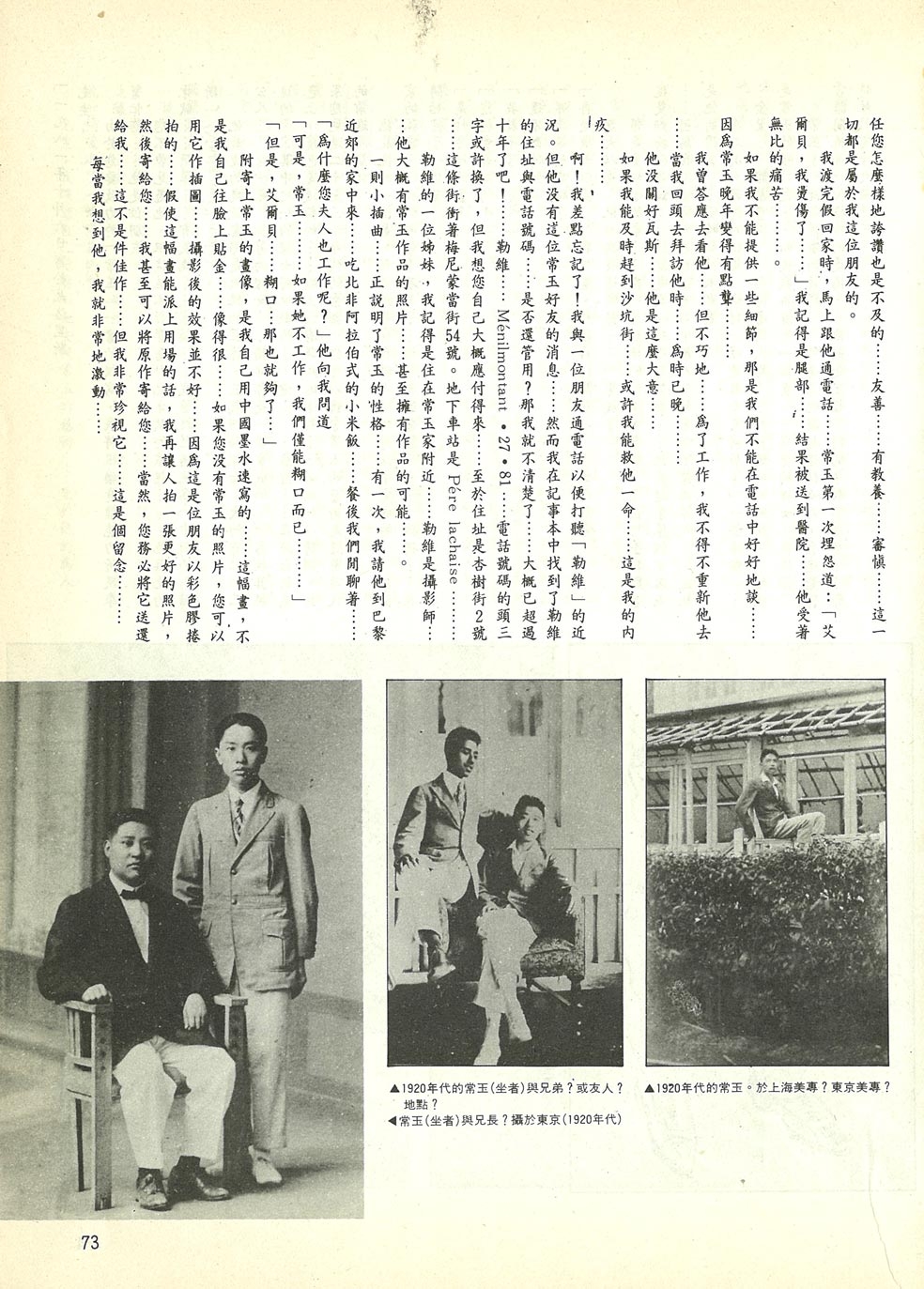

因著蒐集常玉資料的工作,筆者在偶然間認識與常玉毗鄰而居近卅年的帕契可夫太太(Helene Pachkoff)。這位年屆七十四的女藝術家,提供了筆者不少有關常玉的線索。有次閒談中,筆者埋怨著常玉舊照之難得。沒想到,隔幾天後的寒冷夜晚,她竟讓在美專就讀的幼兒送過來一本泛黃的常玉舊照,筆者當時真是感動萬分。這些照片包括了一九二〇到一九五〇年代常玉及親友的生活細節。對於常玉生平的研究,可說是項極其珍貴的資料。因為事隔數十年,照片中的人物極其難辨。筆者願藉「雄獅美術」之一角,刊出這本相簿的部分。若有讀者能指出其中人物的姓名,生平及攝影的地點,尚祈來信指教。

(賜教處:CHEN YEN-FON

4 Rue Joanes

75014 Paris France)

或由「雄獅美術」轉文亦可。

承蒙收藏家阿拔赫先生的慨然答應,筆者預計於一九八二年五月間在版國內的廊展出常玉卅年代水彩及素描作品。展覽期間,一本有關常玉卅年代水彩素描風格探討的專書也將同時出版。如此一來,這批流落異鄉作品的精華,便得以在半個世紀後,返回國內與藝術同好們相見。

陳炎鋒記於巴黎懶蛙齋

一九八一.十二.四

一九八一年十月六日寫於瓦洛里斯

先生:

由於您要致力於「常玉」一書的撰寫,我將很樂意盡能力所及來幫忙您……他是位朋友。

您不曾見過他,但這並不影響您對他才賦的確認……他無比的才賦……簡單……有氣魄……寧謐……我曾經冠稱他為「中國的馬諦斯」(Matisse Chinois)。

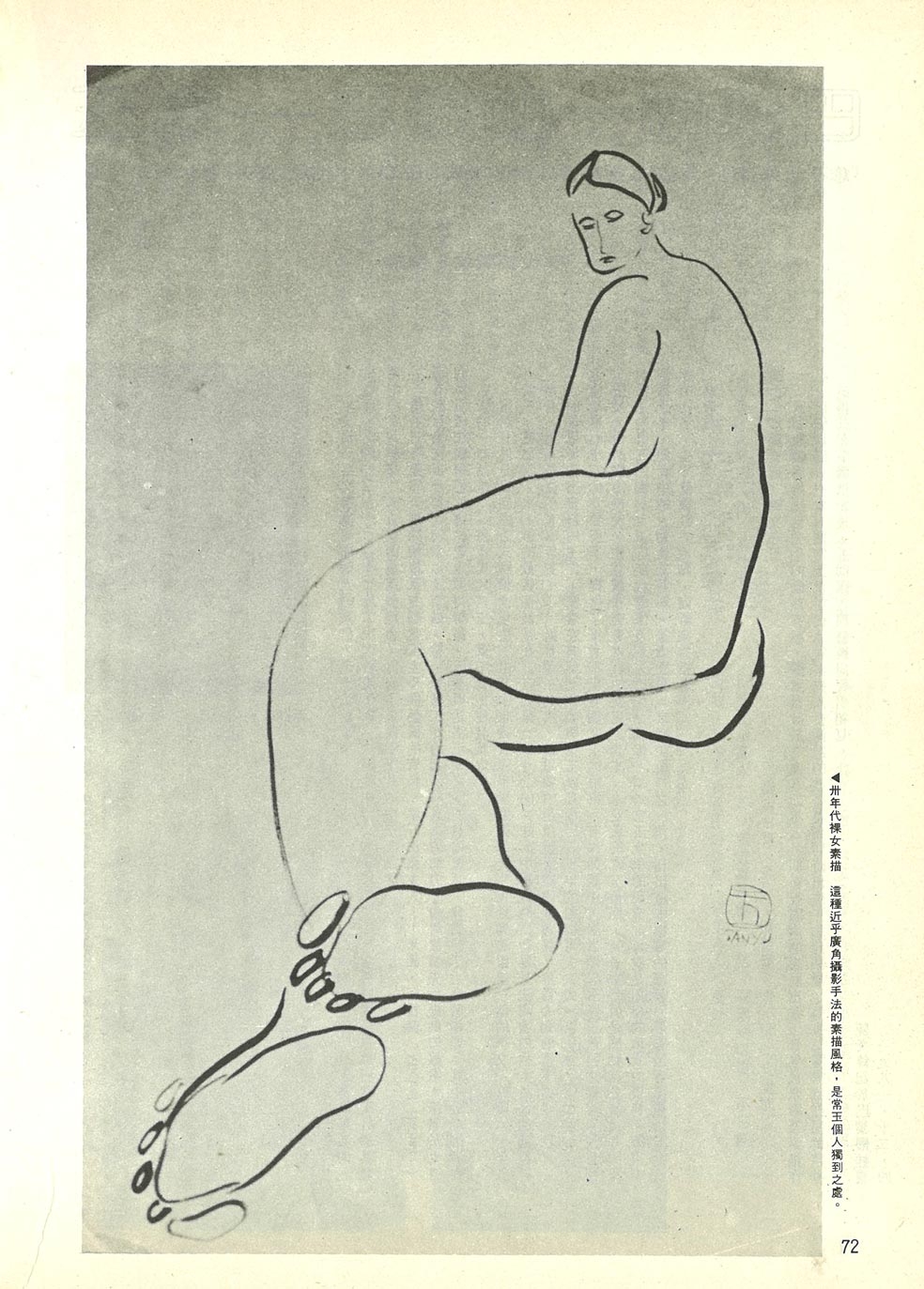

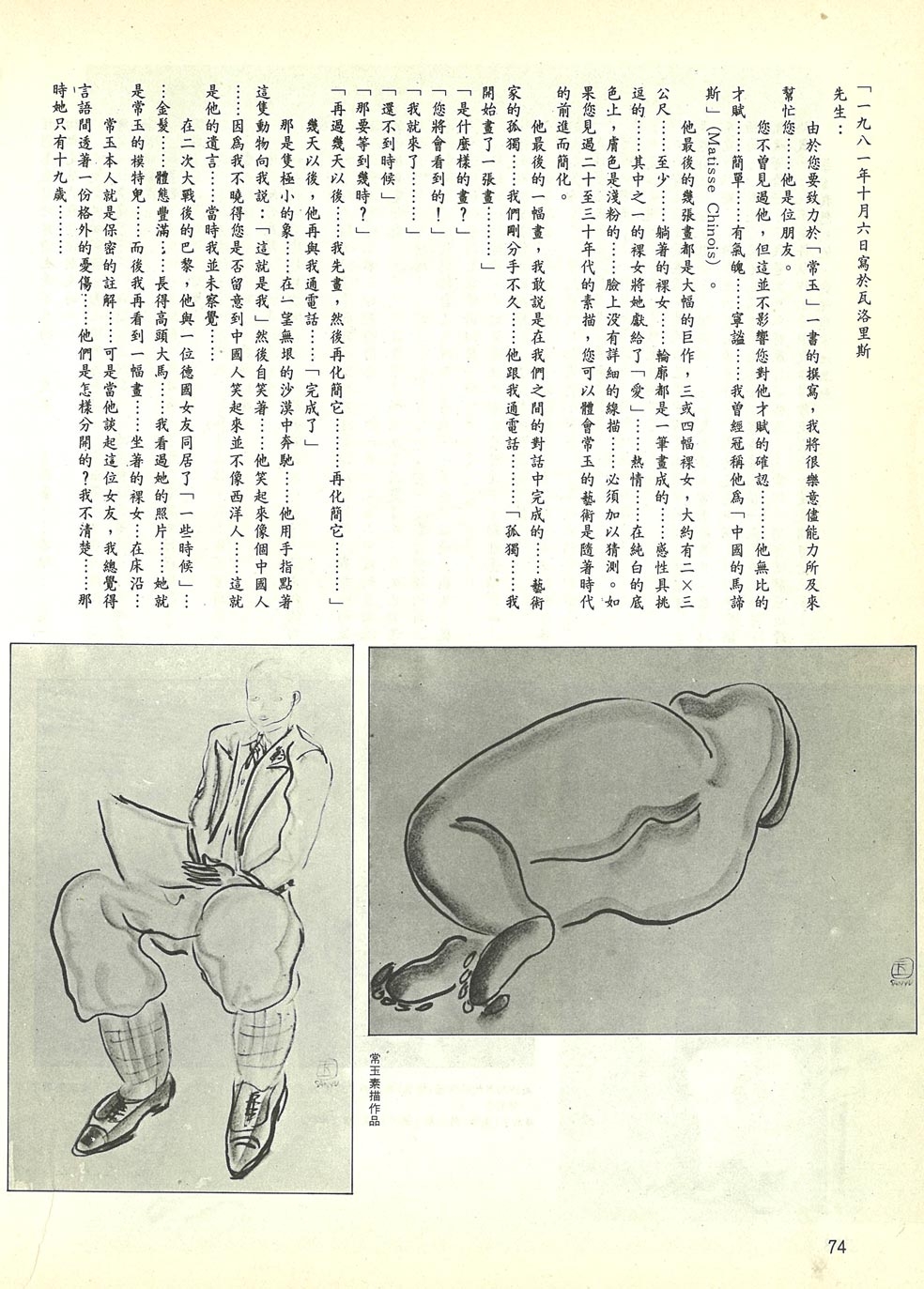

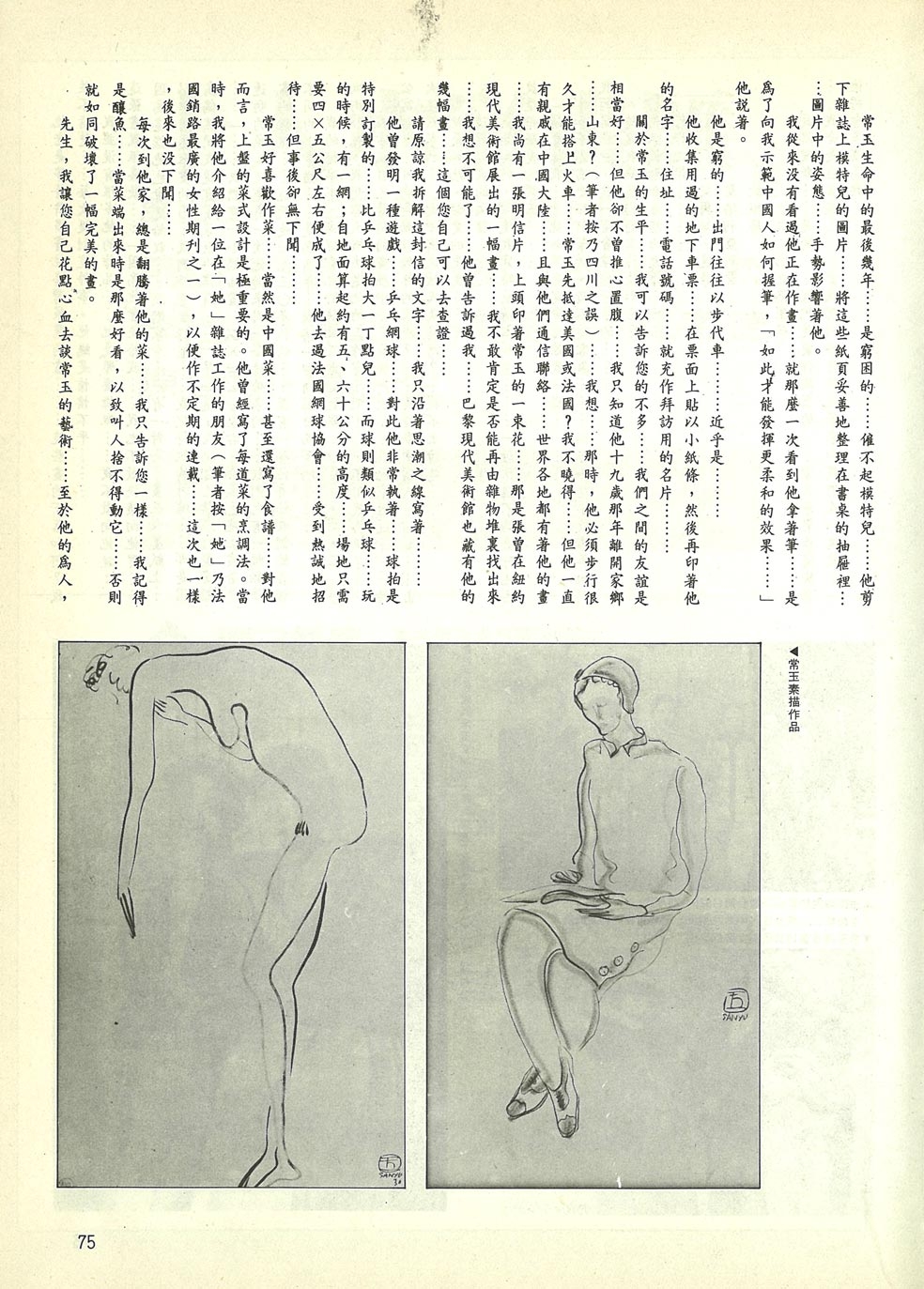

他最後的幾張畫都是大幅的巨作,三或四幅裸女,大約有二 x 三公尺……至少……躺著的裸女……輪廓是一筆畫成的……感性具挑逗的……其中之一的裸女將她獻給了「愛」……熱情……在純白的底色上,膚色是淺粉的……臉上沒有詳細的線描……必須加以猜測。如果您見過二十至三十年代的素描,您可以體會常玉的藝術是隨著時光的前進而簡化。

他最後的一幅畫,我敢說是在我們之間的對話中完成的……藝術家的孤獨……我們剛分手不久……他跟我通電話……「孤獨……我開始畫了一張畫……」

「是什麼樣的畫?」

「您將會看到的!」

「我就來了……」

「還不到時候。」

「那要等到幾時?」

「再過幾天以後……我先畫,然後再化簡它……再化簡它……」

幾天以後,他再與我通電話……「完成了。」

那是隻極小的象……在一望無垠的沙漠中奔馳……他用手指點著這隻動物向我說:「這就是我」然後自笑著……他笑起來像個中國人……因為我不曉得您是否留意到中國人笑起來並不像西洋人……這就是他的遺言……當時我並未察覺……

在二次大戰後的巴黎,他與一位德國女友同居了「一些時候」……金髮……體態豐滿……長得高頭大馬……我看過她的照片……她就是常玉的模特兒……而後我再看到一幅畫……坐著的裸女……在床沿……

常玉本人就是保密的註解……可是當他談起這位女友,我總覺得言語間透著一份格外的憂傷……他們是怎樣分開的?我不清楚……那時她只有十九歲……

常玉生命中的最後幾年……是窮困的……僱不起模特兒……他剪下雜誌上模特兒的圖片……將這些紙頁妥善地整理在書桌的抽屜裏……圖片中的姿態……手勢影響著他。

我從來沒看過他正在作畫……就那麼一次看到他拿著筆……是為了向我示範中國人如何握筆,「如此才能發揮更柔和的效果……」他說著。

他是窮的……出門往往以步代車……近乎是……

他收集用過的地下車票……在票面上貼以小紙條,然後再印著他的名字……住址……電話號碼……就充作拜訪用的名片……

關於常玉的生平……我可以告訴您的不多……我們之間的友誼是相當好……但他卻不曾推心置腹……我只知道他十九歲那年離開家鄉……山東?(筆省按乃四川之誤)……我想……那時,他必須步行很久才能搭上火車……常玉先抵達美國或法國?我不曉得……但他一直有親戚在中國大陸……且與他們通信聯絡……世界各地都有著他的畫……我尚有一張明信片,上頭印著常玉的一束花……那是張曾在紐約現代美術館展出的一幅畫……我不敢肯定是否能再由雜物堆裏找出來……我想不可能了……他曾告訴過我……巴黎現代美術館也藏有他的幾幅畫……這個您自己可以去查證……

請原諒我拆解這封信的文字……我只沿著思潮之線寫著……

他曾發明一種遊戲……乒乓網球……對此他非常執著……球拍是特別訂製的……比乒乓球拍大一丁點兒……而球則類似乒乓球……玩的時候,有一網;自地面算起約有五、六十公分的高度……場地只需要四×五公尺左右便成了……他去過法國網球協會……受到熱誠地招持……但事後卻無下聞……

常玉好喜歡作菜……當然是中國菜……甚至還寫了食譜……對他而言,上盤的菜式設計是極重要的。他曾經寫了每道菜的烹調法。當時,我將他介紹給一位在「她」雜誌工作的朋友(筆者按:「她」乃法國銷路最廣的女性期刊之一),以便作不定期的連載……這次也一樣,後來也沒下聞……

每次到他家,總是翻騰著他的菜……我只告訴您一樣……我記得是釀魚……當菜端出來時是那麼好看,以致叫人捨不得動它……否則就如同破壞了一幅完美的畫。

先生,我讓您自己花點心血去談常玉的藝術……至於他的為人,任您怎麼樣地誇讚也是不及的……友善……有教養……審慎……這一切都是屬於我這位朋友的。

我渡完假回家時,馬上跟他通電話……常玉第一次埋怨道:「艾爾貝,我燙傷了……」我記得是腿部……結果被送到醫院……他受著無比的痛苦……。

如果我不能提供一些細節,那是我們不能在電話中好好地談……因為常玉晚年變得有點聾……

我曾答應去看他……但不巧地……為了工作,我不得不重新他去……當我回頭去拜訪他時……為時巳晚……

他沒關好瓦斯……他是這麼大意……

如果我能及時趕到沙坑街……或許我能救他一命……這是我的內疚……

啊!我差點忘記了!我與一位朋友通電話以便打聽「勒維」的近況。但他沒有這位常玉好友的消息……然而我在記事本中找到了勒維的住址與電話號碼……是否還管用?那我就不清楚了……大概已超過十年了吧!……勒維……Ménilmontant.27.81……電話號碼的頭三字或許換了,但我想您自己大概應付得來……至於住址是杏樹街二號……這條街衝著梅尼蒙當街54號。地下車站是Père Lachaise……

勒維的一位姊妹,我記得是住在常玉家附近……勒維是攝影師……他大概有常玉作品的照片……甚至擁有作品的可能……。

一則小插曲……正說明了常玉的性格……有一次,我請他到巴黎近郊的家中來……吃北非阿拉伯式的小米飯……餐後我們閒聊著……

「為什麼您夫人也工作呢?」他向我問道。

「可是,常玉……如果她不工作,我們僅能糊口而巳……

「但是,艾爾貝……糊口…那也就夠了…」

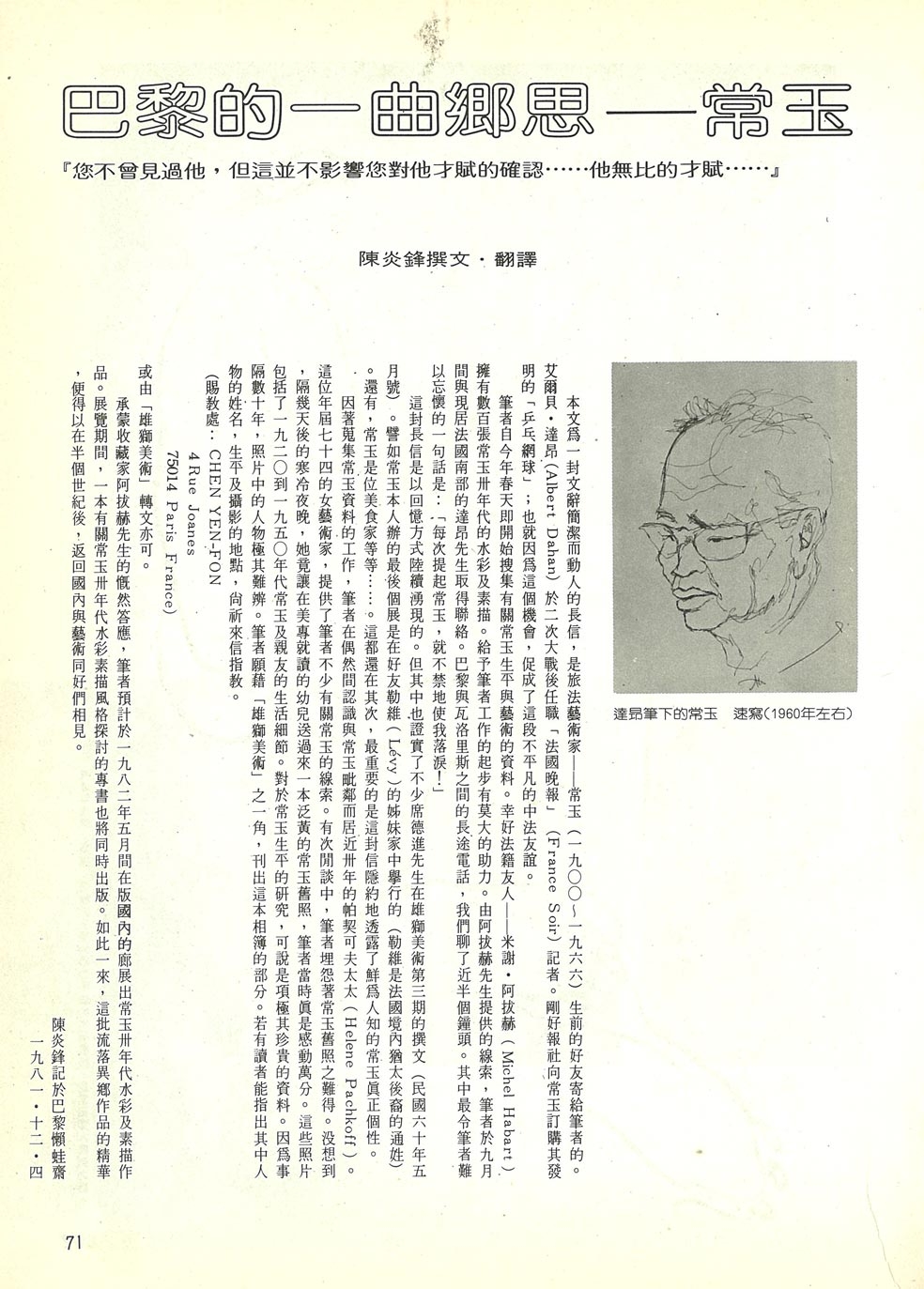

附寄上常玉的畫像,是我自己用中國墨水速寫的……這幅畫,不是我自己往臉上貼金……像得很……如果您沒有常玉的照片,您可以用它作插圖……攝影後的效果並不好……因為這是位朋友以彩色膠捲拍的……假使這幅畫能派上用場的話,我再讓人拍一張更好的照片,然後寄給您……我甚至可以將原作寄給您……當然,您務必將它還給我……這不是件佳作……但我非常珍視它……這是個留念……

每當我想到他,我就非常地激動……

他老是等著許多寄往台灣展覽的畫……這些畫的下落如何?我並不清楚……每次提到這件事,他總是憤憤不平……

我並沒有很多他的作品……他是那麼慷慨……我不敢向他說:「這張畫我很喜歡……」因為他會送給我……我也不敢提議向他買……因為這樣他也會送給我……我們家中……有一對馬……畫在吸墨紙上……以中國墨水畫的……我們將它配好框……我記得他的叫喊……那是因為偶然間我透露了裝框的價錢……「早知道,我就自己替您釘製畫框……」……我們有一小幅油畫,15 x 20公分左右,在藍色底上畫著些透明的魚。這是有一次他過來用午餐時帶來的……我們也有一幅鉛筆畫的裸體……註明是一九三〇年代的……還有一些他寄給我們的各種不同的小素描……是為新年……或某一中國節日而寄的……

我的記事本,尚留有他的住址及電話號碼:Ségur.67.11,沙坑街28號。我想您大概去過他的工作室了吧!……不用我再提了……

在常玉自己籌備的畫展中……最後一次……在他家附近……一幢公寓裏……可能是勒維姊妹的家中?……有許多中國人…官員……由大使館來的……是中國大陸或是台灣?…我不太清楚……

就是如此,親愛的先生……

請原諒我的文體……

無論如何,即使我寫時能稱心如意……一封信總不夠美好地去談這位親愛的常玉……

請原諒我……就如同他定會原諒我一樣……

如果您需要任何幫忙,請不要客氣……倘若一些小故事再回到我的記憶中,我一定會讓您分享的……

請讓我知道您的工作情形……

我很願意看看您的大作……

好好地幹……

艾爾貝.達昂

聖瑪利亞別墅

坎城路

六六二二〇瓦洛里斯

瓦洛里斯……是的……我們是製作陶器的……常玉曾製作過陶器……我老是自言道……「當我想到本可將他帶來和我們在一塊兒……他將會多麼高興……」