「常玉,中國畫家。一九〇〇年十月十四日生於四川。以中國水墨所作的速寫及油畫曾展於秋季沙龍及替勒麗沙龍。為法文本『陶潛詩集』製作插圖,該書的序文由伯.瓦列熙撰寫。」

這是一九三四年於法國出版的「當代藝術家生平字典」裡,有關常玉一欄的記載。雖然才寥寥幾行,但在那個年代,一位才卅出頭的中國畫家能登錄於外國的「畫家人名字典」,可算是一項莫大的殊榮。至於法文本「陶潛詩集」出版於一九三〇年,由旅法學人Liang Tsong-Tai(梁宗泰?)翻譯序文,請法國當代文豪——伯.瓦列熙(Paul Valéry 1871–l945)撰寫;而版畫插圖(見圖[1][2][3])則由常玉負責。可見當年的常玉,在巴黎是受到相當的重視。「難怪袁樞真教授說,她到巴黎留學時(約一九三六年),聽到「常玉的名字」,就像現在的人聽到「趙無極」一樣,總是心存敬仰的。」(引自雄獅美術91期,廖雪芳小姐文)。

常玉到達巴黎的確實日期不詳。若說是一九二〇年左右則是可以肯定的。因此由一九二〇~三〇這十年間,可算是常玉的藝術創作往顛峰爬的一條斜腰線。本文所列舉的素描,均來自筆者好友米謝.阿拔赫先生(Michel Habart)的收藏,概括了一九二七年至三〇年間的作品。雖然常玉晚年所作的裸女油畫稍有變化,但仍是以其卅年代的素描為典範的。

在阿拔赫先生近千張的收藏中,簽名及註明日期者僅占十分之一左右。而標記日期的作品裡,最早的一張是一九二八年二月十三日畫的素描(圖[4])。在風格方面,是介於一九二五~二八年間巴黎派素描的特色——亦即沿著人物輪廓暈以炭筆。但手指描繪方法的獨特,卻可預見畫家在隨後一、二年間的大膽創新。常玉筆下的這位小姐,優雅的托杯方式乃當年英國淑女特有的。一看素描右側的文字,果然是為一位法國貴族小姐所畫的。依據那個年代的法國社會風氣,許多名門閨秀都被送往英國的貴族學校受教育。素描中的女郎,一面飲茶,雙眼卻彷彿要訴說些什麼?

這個特殊的表情,不禁使筆者記起席德進先生於民國六十年雄獅美術第五期「常玉」那篇文字的一段話:「據說曾有一位非常美的法國貴族小姐與他同居過幾年,對他很好,可是後來也分開了……」。更巧的是,在偶然間筆者翻到一張常玉相薄裡的舊照(圖[5]);與這張素描一比較,席先生的話幾乎是印證了。照片中的女郎,年輕貌美,斜跪在床上。她那含情脈脈的雙眼及秀麗的臉龐,豈不就是戴帽喝茶的那位法國貴族小姐?

捨下常玉當年在巴黎的這段情,還是言歸正傳地談談他卅年代的素描吧!在面對著千張風格不一致的素描,進行分類探討時甚是費神。只好硬著頭皮,拿出三年前於巴黎大學藝術史考古系學來的笛卡爾精神,一張張地給品味分析下去。大致上,一九二八年以前,是常玉創作的摸索階段,表現在素描上的風格是較細膩及寫實的。例如圖[6]的這件作品,雖然沒有註明日期;但由人體中的某些部分,不難推測該是一九二八年或稍早的素描。因為整體而言,常玉仍是採用傳統的方式去描繪。而值得注意的是手指的處置和誇張的小腿,這正說明了常玉獨特風格的起步。

一九二八~二九兩年間,常玉的素描是作多方面嘗試的。圖[7]裸著上身的法國嬌娃,搔首弄姿的嫵媚,使常玉贏得「中國馬諦斯」的雅號。這張素描,除了「追求女性優嫻之美」與法國野獸派大師有共同之點外;常玉在手臂及手指也明顯地露出了個性的强烈。此外,這位原籍四川的畫家,用毛筆一氣呵成的速寫,很直接了當地說明了他對自己根源的依戀。圖[8]與其說它是張裸女,倒不如設想常玉已浸潤在中國水墨傳統的氣勢磅礴裡。還有著重女性小腿的描寫,是屬於常玉抵達巴黎後,個人的特有憧憬;就如同著魔一般(見圖[9])。這段期間常玉素描的另一特色乃以仰角的方式去觀察事物,而誇張了局部的比例。譬如圖[10],這種强而有力的風格,可說是與現代攝影以廣角鏡頭去捕捉人體的效果相吻合。

常玉的鉛筆和炭末,不僅用在性感的裸女身上,如圖[11]的滑稽小品也可找到它們的踪跡。畫家對巴黎流行的服飾是相當敏感的。在簡略的線條中,總忘不了勾上幾筆個人穿戴的基本式樣。就像意大利男人一般,對女人可觀之處,常玉從不會放過的。這張素描不就連大腿上的吊襪帶都給清楚地掃瞄了。這就是一生熱愛巴黎美女的常玉。

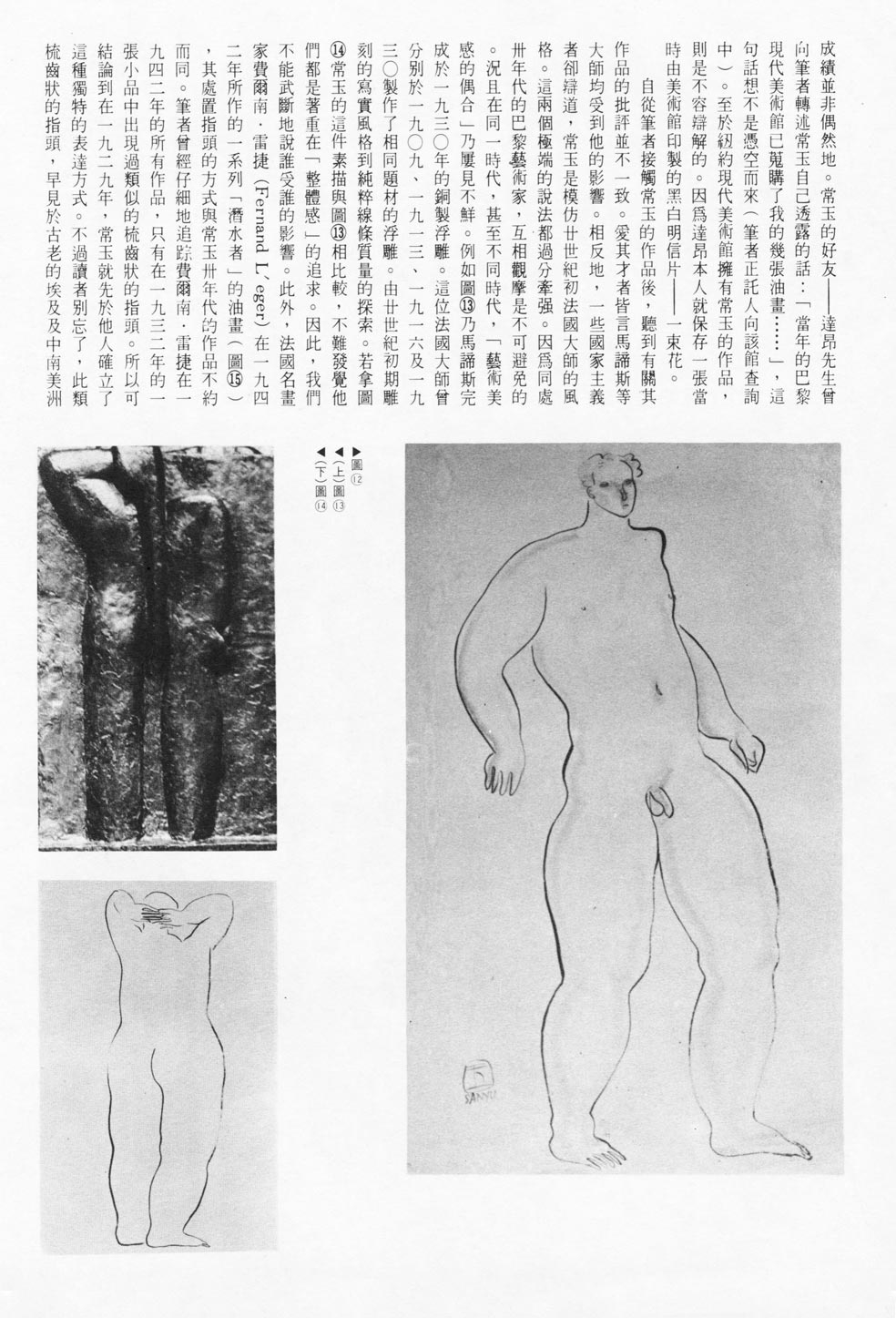

一九二九年,常玉以毛筆勾出外形而內加炭末的素材運用,已臻於圓熟的階段。圖[12]的男模特兒,只需那麼幾下毛筆和炭末的磨擦,人體的動態和肌裡都生動地表現出來了。這種成績並非偶然地。常玉的好友——達昂先生曾向筆者轉述常玉自己透露的話:「當年的巴黎現代美術館已蒐購了我的幾張油畫……」,這句話想不是憑空而來(筆者正託人向該館查詢中)。至於紐約現代美術館擁有常玉的作品,則是不容辯解的。因為達昂本人就保存一張當時由美術館印製的黑白明信片——一束花。

自從筆者接觸常玉的作品後,聽到有關其作品的批評並不一致。愛其才者皆言馬諦斯等大師均受到他的影響。相反地,一些國家主義者卻辯道,常玉是模仿廿世紀初法國大師的風格。這兩個極端的說法都過分牽强。因為同處卅年代的巴黎藝術家,互相觀摩是不可避免的。況且在同一時代,甚至不同時代,「藝術美感的偶合」乃屢見不鮮。例如圖[13]乃馬諦斯完成於一九三〇年的銅製浮雕。這位法國大師曾分別於一九〇九、一九一三、一九一六及一九三〇製作了相同題材的浮雕。由廿世紀初期雕刻的寫實風格到純粹線條質量的探索。若拿圖[14]常玉的這件素描與圖[13]相比較,不難發覺他們都是著重在「整體感」的追求。因此,我們不能武斷地說誰受誰的影響。此外,法國名畫家費爾南.雷捷(Fernand Léger)在一九四二年所作的一系列「潛水者」的油畫(圖[15]),其處置指頭的方式與常玉卅年代的作品不約而同。筆者曾經仔細地追踪費爾南.雷捷在一九四二年的所有作品,只有在一九三二年的一張小品中出現過類似的梳齒狀的指頭。所以可結論到在一九二九年,常玉就先於他人確立了這種獨特的表達方式。不過讀者別忘了,此類梳齒狀的指頭,早見於古老的埃及及中南美洲印加文化的雕刻。

席德進先生曾撰文:「我在巴黎時,聽說我們教育部(當時是黃秀陸部長)匯了四百美金給他作路費,要他回台灣開畫展講學。他也交了四十幅油畫先由我們駐法大使館寄運到台北,(現在這批畫存放在國立歷史博物館。)後來他糊裡糊塗地同朋友跑到埃及去遊歷,把這筆路費用掉了。於是回國之行又告吹。他依然繼續在巴黎潦倒下去。」筆者覺得這段文字裡「糊裡糊塗」四個字用得過重了。因為由廿年代到卅年代,常玉是住在蒙帕那斯區。生活在一圈「波希米亞」式的巴黎派畫家裡,淡泊名利一意獨行的哲學不免感染了他。這些畫家,包括稍早的莫迪里亞尼以至目前畫價漲至千萬倍的藤田嗣治都是貧困潦倒的。筆者就讀台中一中時,週日均跑到彰化與李仲生老師習畫。有一次,李先生曾談起他的老師——藤田嗣治在巴黎的一段軼事。這位長年居住巴黎的日本畫家,有時窮到拿幾枝僅剩的半禿油畫筆去典賣。如果席德進先生旅居巴黎時聽到的傳聞屬實,就是由於我們常玉「我行我素」的性格氣跑了想捧他的畫商。相反地,畫商目標指向藤田,卻使這位東瀛畫家在花都一炮而紅。

正如達昂先生所言:「常玉是具有無比的才賦。」。且拿圖[16]來看,在一些以人體為主題的藝術家裡,他的造形確是鶴立雞群的。圖中斜躺著的女士,不但小腿的部分强烈地被誇張,同時腰身也有意地被延長;可算是對人體處置的新嚐試。馬諦斯於一九三四年,經過十多次逐步修改而完成的「粉紅色裸女」(圖[17]),變了形的腰身與圖[16]有異曲同工之妙。此外,雕刻家亨利.摩爾(Henry Moore)完成於一九四五年的女士像(圖[18]),其身體比例的誇張,與常玉卅年代的風格甚為相似。不同的是,常玉的作品裡,非但具有亨利.摩爾的强烈穩重感,同時兼具馬諦斯的纖柔之美。如眾所皆知的,這位法國野獸派大師的線條流露,多少是受到東方水墨筆觸的影響。

常玉來到巴黎後,不但愛上了花都的美女;對於她們法蘭西的繪畫更鍥而不捨。除此之外,他大概也同某些巴黎派畫家一樣(如莫迪里亞尼),對古老及原始的藝術有格外的偏好。可能就是這股狂熱,使他將返台開畫展的旅費花到埃及法老王身上。由一九二〇年左右到一九六六年這段漫長的時間,常玉可能只回過一趟四川老家。可是這位畫家卻對在故鄉的舊習不輕易放棄。與他毗鄰而居近卅年的帕契可夫先生曾與筆者說:當年的常玉不但水烟照抽,而且拉得一手好胡琴。圖[19]不就是位捲髮的法國佬,正伊呀地拉起他由家鄉帶出來的心愛樂器。可是……………………………………………這一曲鄉思的詠訴?………………

大概只有常玉自己筆下的貓兒(圖[20]),才能會意這個永遠揭不開的謎底。