常玉(一九〇〇~一九六六年)在藝術資訊還不發達的年代去世,所以大眾對他的認識至少遲了十年以上。從一九七〇年代中期到一九九〇年代,斷斷續續在雜誌上出現介紹他的文章,概括地說,他的繪畫成就是被肯定的。

常玉在一九六六年過世後留下約百餘件作品,數量最多的二個藏家是常玉的好友,法國巴黎的艾伯蒂.達昂(Albert Dahan)和台北的國立歷史博物館(約藏四十幅油畫),流傳在其他藏家手中的作品應是不多的。在他死後那麼多年,作品浮上國際枱面,並且在十一個月之間,台北一地就有八幅作品在拍賣會上流通(香港、美國地區未計算在內),確實是不容易的事。

雖然,這些作品大多是速寫,並非是常玉作品中的代表,但是,藏家購求意願卻仍然高昂。這是否就是經過時問的沈澱與檢證後,所給予常玉的一個公允結果。

響應「動工儉學」,赴巴黎學畫

常玉是四川人,一九一九年前後,蔡元培提倡「勤工儉學」(即半工半讀)政策,鼓勵國內學生赴歐留學,常玉因而離開家鄉,和包括林風眠在內的一群青年到法國巴黎學畫。初到巴黎時,常玉經常和徐悲鴻等中國青年畫家交往,一九二二年並曾和謝壽康、劉紀文、邵洵美、張道藩等人共同組織「天狗會」,在繪畫上相互討論。年輕時的常玉,瀟灑、不愛說話、不會理財,並且一直沒有正式進巴黎的美術學校。此一時期,他曾在蒙巴納斯的大茅屋畫室學習,同學中包括傑克梅第以及弗拉曼克;爾後與常玉接近的法國友人曾描述他們之間確曾有過不錯的交往,作品也彼此影響。

年輕的創作活力加上家鄉大哥在經濟上的支援,一九二〇到三〇年代可算是常玉創作邁向顛峰的重要時期。這段時期他常以裸女為主題,並參加當時富盛名且難進入的「杜樂麗沙龍」和「獨立沙龍」。二次大戰前,常玉曾一度返回四川老家,一般說法是大哥去世,他從大哥富有的絲綢生意家產中,分得一份豐厚的遺產。結果,回到巴黎不久即揮霍殆盡,依然兩袖清風過著隨意的生活,一直到過世都不曾再踏上家鄉的土地。

隨意的生活態度,失去成名機會

一九四七年,和常玉交情非常好的瑞士裔美國攝影家羅勃.法蘭克和女友一齊到巴黎拜訪常玉。張金玉曾為文說:「常玉便在好友建議下前往美國紐約法蘭克的工作室居住,並在法蘭克的安排下在紐約舉辦了畫展,作品並被紐約現代美術館收藏,如今偶而可看見紐約出現的常玉作品,便是在這一時期留下的。」二年後,常玉返回巴黎。據說,當時有位畫商打算捧一位東方畫家,那時日本畫家藤田嗣治也未出名,畫商決定要捧常玉,買他的畫,先預付訂金要他畫畫並等數量足夠後便開畫展。但是,常玉仍舊服從自己隨意逍遙的性格,等時間到了,畫商向常玉要畫,卻一張也交不出來,錢也早就花得精光。這位畫商氣忿之餘,轉過頭來捧藤田嗣治,藤田自此大享盛名。至於常玉呢?他自己陷入困頓的生活中,在作品中或多或少地透露出飄流異國的憂鬱。

常玉那種放蕩不羈的生活態度,或許是由於二〇到三〇年代在巴黎蒙巴納斯區和一票「波希米亞」式的巴黎派畫家一起生活有關,在淡泊名利、一意孤行的思想感染下,包括莫迪尼安尼、藤田嗣治等人都是採取了「今朝有酒今朝醉」的生活態度。

繪畫風格大膽、簡約

常玉的繪畫表現和藤田嗣治一樣地,被歸列到巴黎畫派的表現風格之一。他的裸女誇張扭曲的表現和構成,與巴斯金、莫迪尼安尼互通聲息;大膽、簡約的造形,又和馬諦斯的簡單有力類近。和與他同時期留法的徐悲鴻、林風眠、潘玉良等人的作品有著完全不同的風格表現。

他的作品大多以油畫、水彩及素描為主,題材以裸女、人物、盆花佔大部份,裸女的人體結構變形,是將風景的空間意念轉換到人體的空間構成上,這種構想在那個年代是一種大環境中的風氣。有些論者認為,常玉畫模特兒很強調手部姿態上的個性表現,殊不知,常玉生命中最後幾年是窮困潦倒的。因為僱不起模特兒,所以他把雜誌上的人物圖片剪下來,小心翼翼地收在抽屜裡,是圖片中人物的姿態和手勢對常玉起了影響的作用,隱約中含藏著畫家窘困的無奈。

至於他的盆花作品,據說是從吳昌碩的花卉畫中得到啟示。經過他自己的安排,平面化的空問處理手法和把花葉塗成黑影,有股裝飾性的意味。花盆、花瓶都是宋瓷、明代青花瓷的樣式,畫面中總或隱或現地流露著對家鄉的懷念。

孤獨苦澀的異國遊魂

席德進在常玉生命的晚年參與了他最後一次的個展。據他描述,在一九六五年的十二月,常玉的猶太籍朋友幫助常玉在他們的家裡舉行個展,「畫掛滿了客廳和走廊,那晚揭幕,中國畫家去的不多,只有趙無極、朱德群夫婦、潘玉良和我(席德進)在場」,「……他特別拉我到屏風的背面,指點給我看他用小楷書寫滿了金瓶梅中的詞句以及男女之間媾合的私情。」

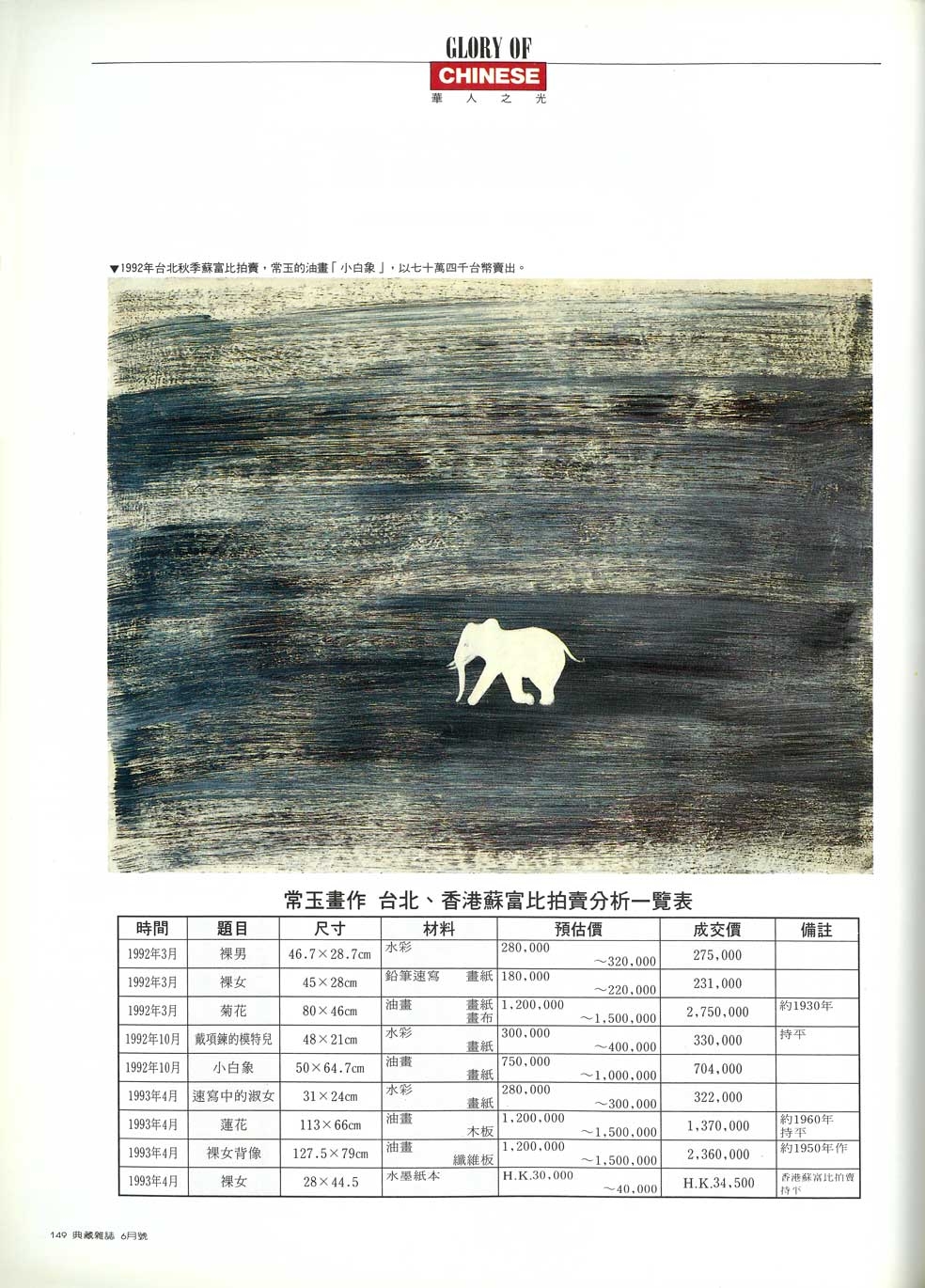

這就是常玉。和許多世間男女一樣追求和失去,只是他一生中的四十多年是漂流在異國的孤獨靈魂。他的最後一幅畫應可翻譯成「畫家的孤獨」,那隻在畫面上渺小的小白象,在一望無垠的沙漠中踽踽獨行,這就是常玉。他的法國朋友艾伯蒂.達昂在信箋裡說:「常玉笑著,並向他指陳那隻小白象就是常玉自己」,依那位法國朋友的理解是,常玉「笑得像中國人」並不像西洋人。而我的想像是,常玉最後笑得很苦澀,是一個中國人在西洋的笑,當然不會如法國人在巴黎笑得那樣沒有負擔。